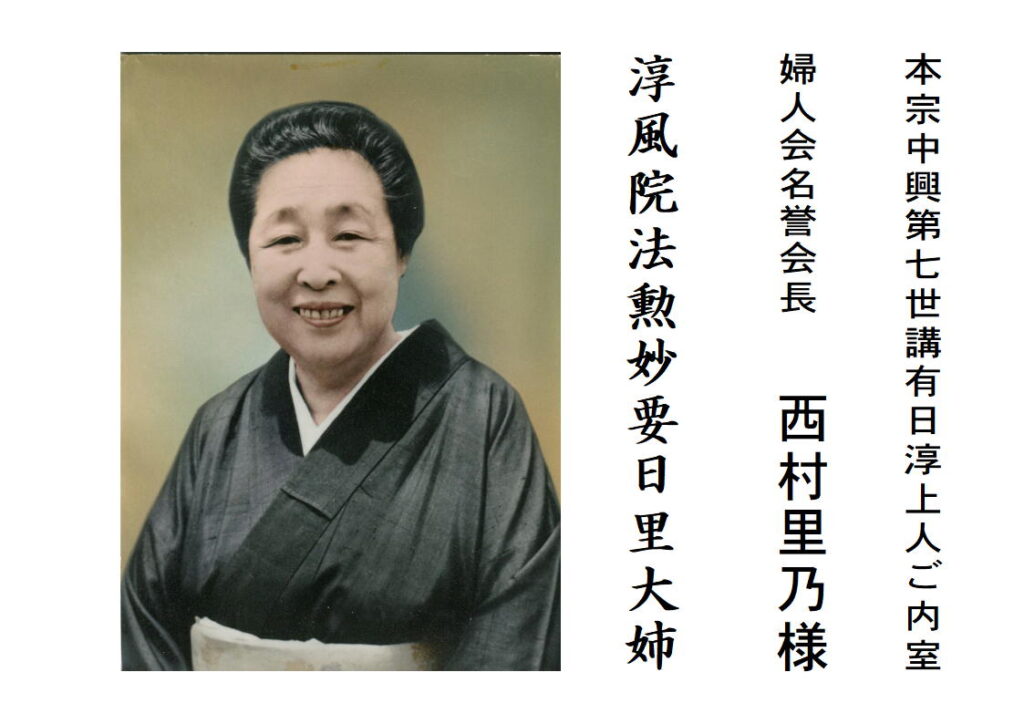

さて、本日は淳風院様について、スライドのお写真もご覧いただきながら、進めさせていただきます。まず、淳風院様が日淳上人とのご結婚についてお話いたします。

日淳上人は、足立五郎吉氏に

「家内をもろうたら、それだけ、師匠仕えがおろそかになると思いましてな」

と打ち明けられました。妻をめとれば妻に、やがては、子に愛がかかるようになる。師匠の分と妻子への分と、少なくとも力は二分される。それを恐れられたからです。しかし、日聞上人のご生存中は頑として受け付けなかった縁談も、お師匠がご遷化になられてしまうと、これを断る強い理由がなく、また、ご奉公は日増しに忙しくなる一方で、ぼつぼつ入門してくる弟子の面倒も見切れなくなりました。

縁談は、足立五郎吉氏が中心となって進められ、候補者は、小さい時から第二世日聞上人によくお給仕をし、日聞上人も、よく便所掃除をしたり、陰日向のないご奉公を見ておられ、いつかは弟子の配偶者にと、目を掛けておられた浅田里乃様・後の淳風院様です。

淳風院様のご実家・浅田家は、大変な強信者でありました。その浅田家の信心も、もとは里乃様のお母様が嫁入りして持ってこられた信心で。何代も続いた父方の土方家は古い薬種問屋〔やくしゅどんや〕、今でいう薬局を営んでおられ、跡取り息子の父は、母と一緒にご信心が思うようにできなかったため、弟に家督を譲り、母の里の浅田の姓を名乗ってでられました。その母とは、淳風院様が十六才の年に死に分かれますが、ご信心を残してくれたお陰で、宥清寺に参詣してご奉公させてもらうのが楽しみで、淳風院様の実兄・浅田現国師(日浄上人)のお師匠の日聞上人には、ずいぶんと可愛がられたそうです。

また、実兄・浅田現国師(日浄上人)は、日淳上人とは法兄弟、互いに信頼し合う仲であり、浅田現国師は日淳上人の人となりを見込んで、妹である淳風院様を説得されました。ちなみに、兄・現国師からどんなところにお嫁に行きたいか聞かれたとき、

「第一に、ご信心のできるところ。第二に、まじめな人のところ。第三に、背の高い人のところ。第四に、親類の皆が喜んでくれて一人も反対のないところ。第五に、遊び事をしない人。という五つの条件です」

と答えられたそうです。

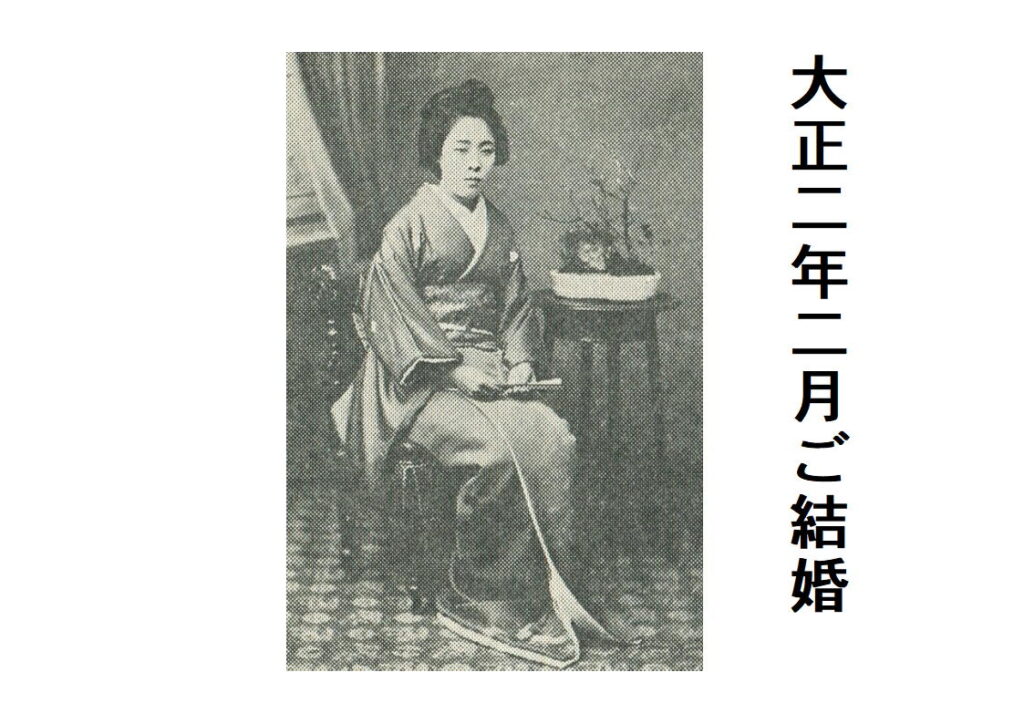

縁談の話は順調にはかどり、日聞上人のご遷化後、二年目にして大正二年二月にご結婚。

当時は、人生五十年の時代、日淳上人四十二歳、淳風院様二十歳。実家の浅田家では、もし死別したら実家で引き取るつもりで嫁に出されたとのことでした。淳風院様は、二十歳で嫁に来てから、二十歳以上年の離れたのを目立たせぬよう、四十歳くらいの人の着る地味なものを着ておられました。また、宣子大奥様に「あては着物を仕立屋に出したことはないえ」と言っておられた。日淳上人と二人の息子に、自分の着物をご奉公の合間に縫ったり、特に日淳上人には最上のものを。そして、着物裏など、お下がりを自分の着物の裏に付けておられました。

ここで何枚か写真を紹介いたしますと、

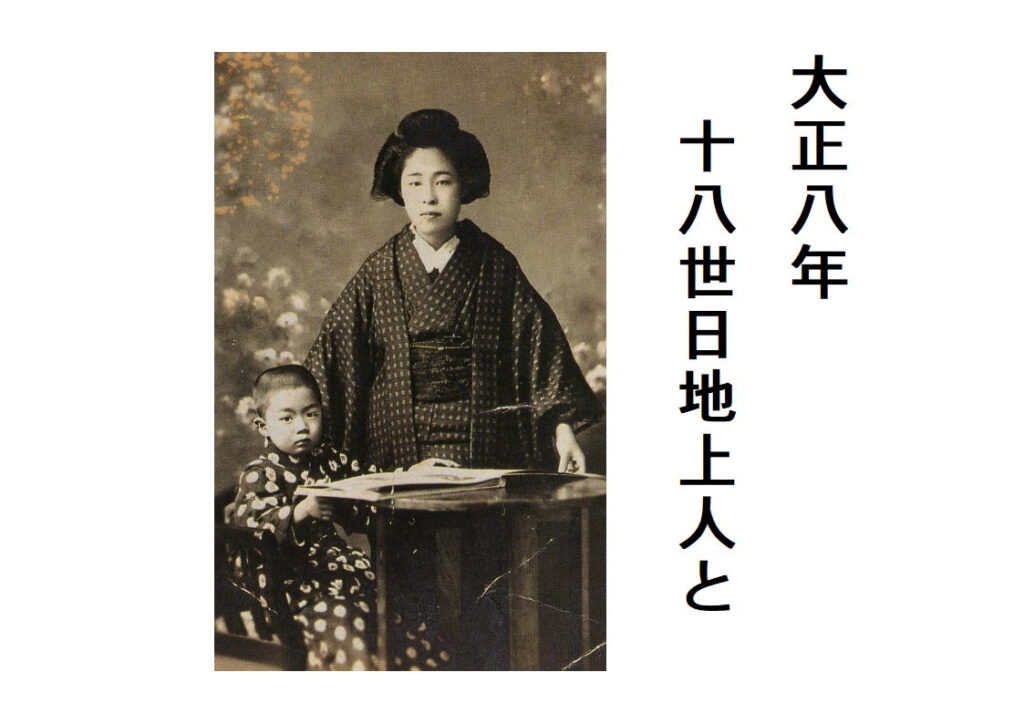

写真は、日地上人三才の時に淳風院様と一緒に取られた写真です。

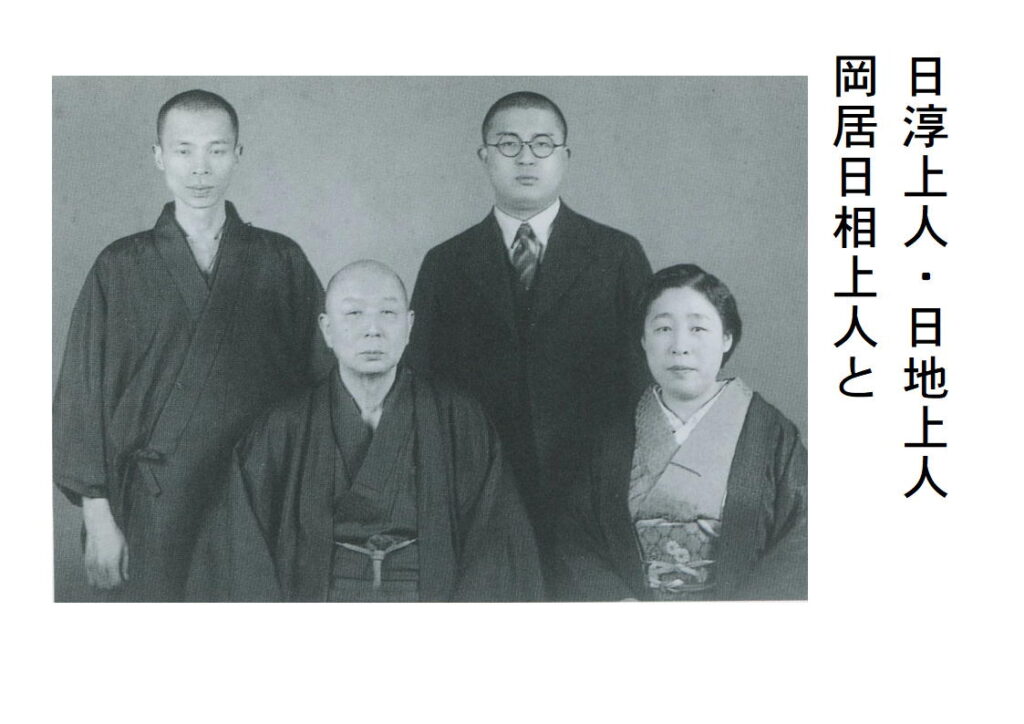

昭和十三年、日淳上人のお隣が淳風院様、後列右側が日地上人、後列左側が岡居日相上人。

昭和二十三年、日淳上人が喜寿(七十七才)の記念に撮影された写真。(そうそうたる御導師方が写っておられる)

昭和二十四年頃の家族の写真。後方左が日地上人。その隣が日地上人の弟・淳信師、ちなみに前列一番左が宣子大奥様。抱かれている子供は兄・良廣氏。

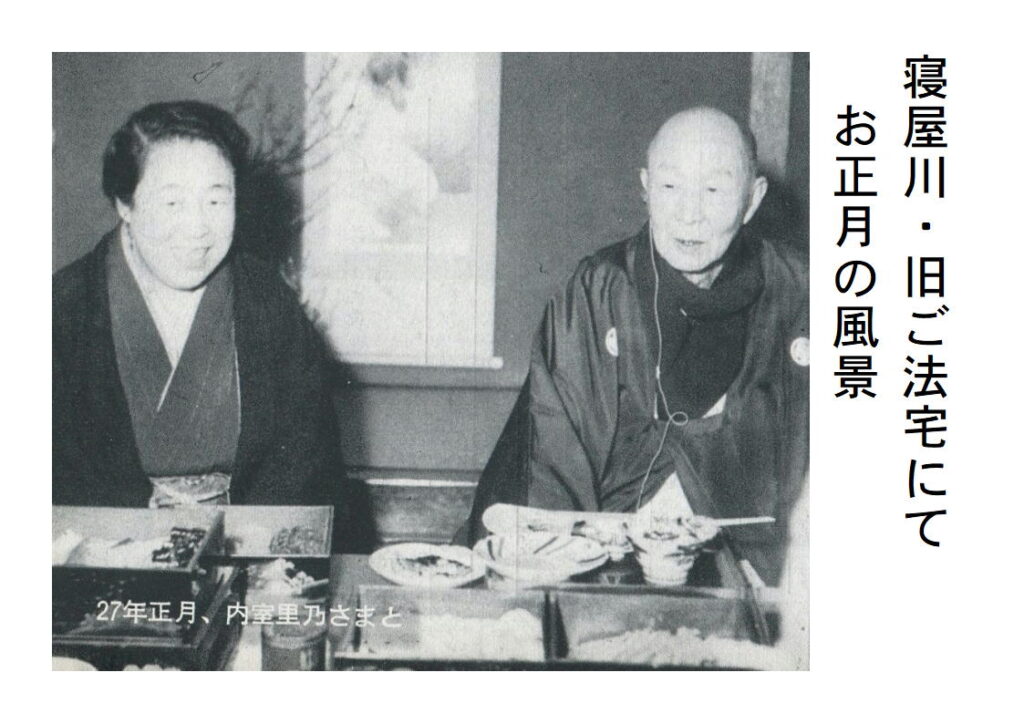

昭和二十七年から二十八年頃のお正月の風景。寝屋川の旧法宅(現在は更地)で、日淳上人と淳風院様

お二人での仲睦まじい写真。

淳風院様は、日淳上人に一生よくお仕えなされた。どんな不自由な時にも、日淳上人には、絹ものをお着せしたように、「一事が万事」で、召し上がる物も、日淳上人には黙っておられても、お好きなもの、お餅、お師匠がお好だった鮒〔ふな〕寿司、鯨と水菜、鱧〔はも〕、ぐじ(甘鯛)、千枚漬け等、今と違い旬の食材を苦労してでも用意されていました。

戦後、京都から大坂に戻られてからも、食糧難の中を、魚の行商人から鰻があれば求め、うなぎ生を自分で割き、焼いて、上人に滋養がつくように努めておられました。

日淳上人の病の床で看病のお手伝いに

「永いこと、わしによう仕えてくれた。ええ嫁はんやった」

と冗談交じりに仰ったといいいます。

結婚以来、四十年近く、風雪に耐えて内助の功を尽くされた淳風院様へ、後にも先にもない、これが唯一の、最後の感謝の言葉でありました。

昭和三十二年一月六日に日淳上人ご遷化。翌年、昭和三十三年十月、清風寺新本堂開筵式での写真。中央に日地上人、その左側に淳風院様・宣子大奥様。

昭和三十八年、淳風院様が清風寺でご奉公されて五十年が経過。その御礼御講を本堂にて奉修される。

昭和四十年、旧法宅の庭で、日地上人との写真。日淳上人亡き後も、十八世にお給仕なさられながら、清風寺の陰の力となって、お弟子やご信者の育成に尽力された。

旧本堂境内の日淳上人ご胸像前にて宣子大奥様と一緒に撮影。宣子大奥様は、いつも淳風院様から

「上に立つ者は何でもできないといけない」

といつも教えられ、料理から茶道等、常に学ぶ事を学ばれました。

続いて、淳風院様は、お給仕のみならず、ご弘通に於いては、とりわけ清風寺婦人会に尽力された大功労者です。婦人会の結成は淳風院様・四方田柳子氏はじめ十三名の発起人によって、大正十年五月二十六日に結成。今年の五月にちょうど百年目を迎えました。

当時は、男尊女卑の時代にも関わらず

「ご奉公は男性だけのものではありません。女には女のする役柄があります」

と、祖訓の「男の仕業は女の力也」なまま身を以て婦人会発展に尽くされました。

「たとえ会員が、二三人になったとしても、折角お導師にお願いして結成した婦人会ですから、さらさら解散するつもりはあらしません」

と。事実、戦争によって本堂焼失、疎開等で信徒がバラバラになっても、どんなことがあっても婦人会を解散させるようなことはしますまいと涙ながらに再建を誓い、ついに昭和四十五年には婦人会創立五十周年大会を行い、会員数数千面名の発展を見るにいたりました。